近日,多家医院宣布,将AI医疗落地到医院诊疗场景中。AI技术将为医疗领域带来哪些变化?“AI医生”能给人看病治病吗?

日前,全国首个“AI儿科医生”在国家儿童医学中心北京儿童医院正式上线应用,这名存在于虚拟世界里的“儿科医生”,承担的角色主要有两个:

一个是专家的临床科研助理,帮助医生快速获取最新科研成果和权威指南;

另外一个是辅助医生进行疑难罕见病的诊断和治疗。

就在本月20日,多位身穿白大褂的知名专家,和身穿黑色工装服操作下的“AI儿科医生”,共同为10名患儿进行疑难病多学科会诊。

就在专家们讨论的同时,桌子的这一边,工程师将患者的病历资料输入大模型中,“AI儿科医生”也给出了治疗方案:手术加化疗。

记者观察到,10名患儿的诊断中,AI儿科医生给出的建议与专家组会诊结果吻合度较高,有时AI儿科医生还会通过患者病例报告里的某个单项指标,给治疗方案增加特别提示。

不同于通用AI大模型,医学专业领域的大模型需要更多维度的精准数据。为此,国家儿童医学中心将300多位专家的临床经验及数十年高质量病历数据,整合进大模型中,从而把“AI儿科医生”训练得更专业、准确。

国家儿童医学中心主任 北京儿童医院院长 倪鑫:我们在研发儿科AI医生初衷,当时提出“双医生制”。我们所有的结果跟AI相互提醒,AI对于整个医生团队就是辅助和朋友。

人工智能在医疗领域还有一个功能是预判,相当于医学检测多了一把“尺子”。在北京协和医院,工作人员正在为陈女士做三维步态评估。

去年以来,陈女士左侧肢体发抖、发僵,走路越来越困难,医生怀疑她是神经系统疾病。高速摄像机记录下了陈女士的运动过程,然后交给人工智能系统去评估。

一直以来,神经系统疾病在临床上不同医生的评估结果存在差异,容易出现误诊、漏诊。“面向神经系统疾病预警的智能人机交互关键技术”,通过多维评估体系,助力阿尔茨海默病、帕金森等神经系统疾病的早期诊断。

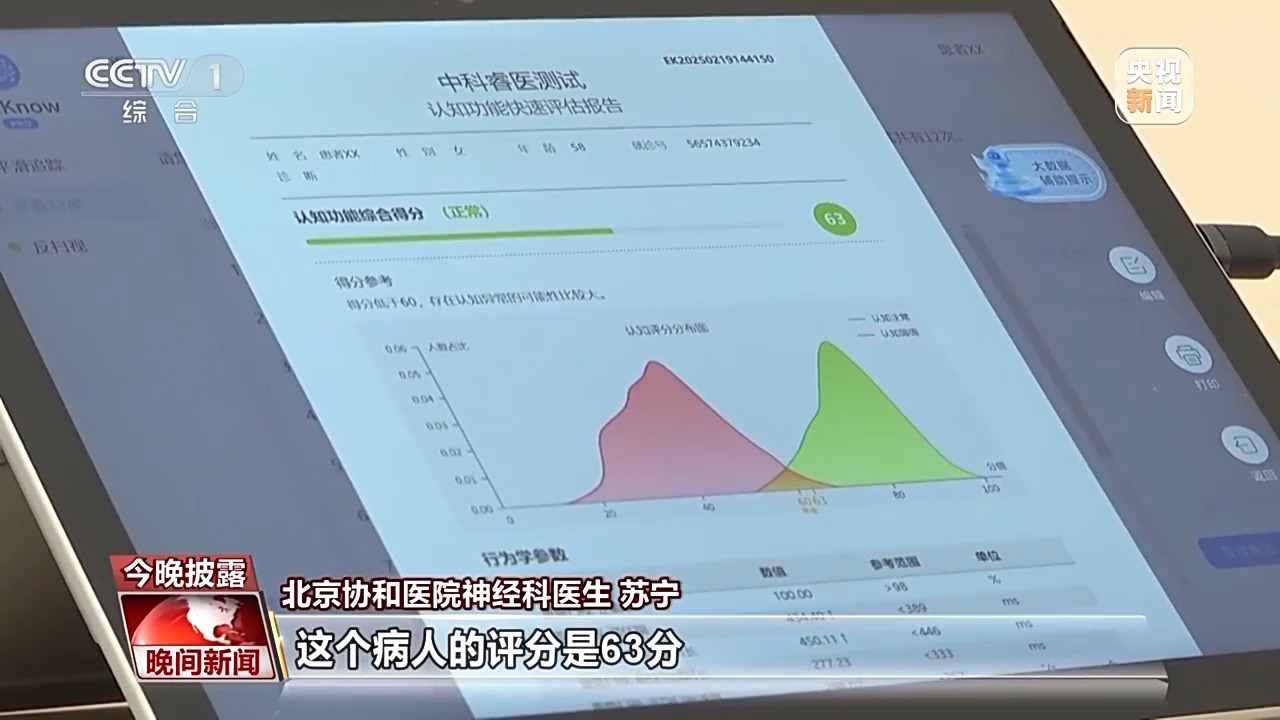

北京协和医院神经科医生 苏宁:这个病人的评分是63分,有可能是在认知障碍的早期。

截至目前,这套系统已完成10多万例神经功能检测,为临床精准诊疗提供参考依据。

北京协和医院神经科主任 朱以诚:比如说我一年前看了一个帕金森的病人,我不记得他一年前在我面前是什么样子了,我没有一个量化值,但机器都记下来了。它作为一个长程随访的测量工具是非常有用的。

“AI医生”来了

如何辅助医疗?

如今在康复医疗领域,人工智能技术已经实现多方面的应用。在杭州,这个外骨骼机器人,正在帮助残障人士进行康复训练。朵朵十七岁时,一次意外摔伤令她下肢瘫痪。经过康复训练,朵朵的身体一天天好转。

心理咨询和心理教育领域也正在牵手人工智能。北京大学第六医院的“北小六”机器人已经在多地上岗,它能先和用户进行几轮AI对话,判断用户在认知、情绪、行为、人际关系等领域存在的问题,并评估问题的严重程度并给出相应建议,或提示用户到医院精神科接受进一步治疗。